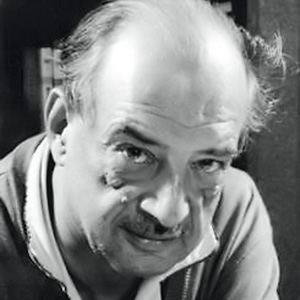

Ouvi, no podium e do outro lado da mesa, Manoel de Oliveira. Foi engraçado ver alguém da mesma cidade onde nasci e em que renasci ao ver o seu filme «Porto da minha Infância». O seu discurso de agradecimento ao Doutoramento honoris causa não foi uma oração de sapiência mas serve de testemunho ao que fica dos olhos de um homem que viveu 100 anos e que viu as coisas de um modo que não nos esqueceremos tão cedo.

Manoel de Oliveira fala de um plano em que o centro de gravidade não é, certamente, aquele que ocupa o nosso plano de visão, todos os dias. Começou por abordar a sua comunicação, dizendo que admira mais os santos do que os revolucionários e acrescentou que há uma diferença entre a guerra e o terrorismo, pois o terrorista mata covardemente.

Constata que o progresso nos leva a situações catastróficas mas acrescenta que o homem ama as situações de perigo, embora se deixe dominar pelo pânico. Evocou Lincoln, Thomas Moro e Ghandi como modelos.

No limiar em que se encontra, considerou que a eternidade é uma ideia que o atrapalha. Se o Mundo começou a existir com o Big Bang, o que existia antes? Por isso, considerou que toda a ética se funda nas religiões.

Perguntou-se também se o gesto dos financeiros de Wall Street, não teria sido um gesto utópico. Notou que atravessamos uma crise moral e perguntou-se se um castigo assim não seria pelo Mundo se ter tornado em Sodoma e Gomorra.

No fim de tudo, a dúvida vive sempre ao lado da Esperança e citou S.Paulo para dizer que, se Cristo não ressuscitou, toda a Fé é vã.

Mas o pessimismo é a conclusão do optimista. A bondade da Natureza falha na sua também extrema crueldade.

Por fim citou o seu colega David Kronenberg para dizer que «todo o homem é um cientista louco e a vida o seu laboratório».

17.12.09

2.12.09

1 de Dezembro - por André Bandeira

No Primeiro de Dezembro, recordo a independência de Portugal. Sim, a independência. Durante muito tempo, imaginei-o como um acto de coragem de um punhado de portugueses que atacou o centro da ocupação castelhana antes que esta pudesse reagir. Tudo recomeçara ali. A guerra demoraria 28 anos. Não estou crente que, se o Conde-Duque de Olivares tivesse optado por reprimir Portugal, em vez de reprimir a Catalunha, que Portugal não moveria a mesma resistência. Portugal foi sempre um projecto extra-europeu. Em 1648 e 1649, nas duas batalhas de Guararapes, os portugueses do Brasil, expulsaram os holandeses que poderiam, a partir do Recife e Pernambuco, ter iniciado um Brasil inteiramente diferente.Em 1959, os holandeses partiram definitivamente, derrotados pela gente de um português do Brasil, Vidal de Negreiros, de um índio, Felipe Camarão e de um comandante negro, Henriques Dias. Henrique Dias não foi um santo. Jogou com os seus interesses, serviu-se da liberdade de muitos escravos mas usou a escravatura de outros. Foi um comandante notável duma gente notável.Sem a batalha de Guararapes e sem o Império do Brasil, Portugal não teria crédito, no continente, para comprar armas a França e reagir contra Espanha.

Portugal deve a sua independência também à batalha de Guararapes. Não há uma única estátua a Henrique Dias ou a Felipe Camarão, numa praça de Portugal.

Henrique Dias era negro. Foi-lhe prometida uma comenda. Nunca lha deram. Tentou viajar a Lisboa para a reivindicar. Viajou mas não lha deram.

Morreu pobre e ignorado.

Enquanto Portugal não honrar aquilo que foi universal, recusando-o como «História», Portugal ver-se-á a morrer, todos os dias, à frente dos seus próprios olhos.Talvez num quilombo perdido do Brasil, a campa rasa de portugueses negros esperem ainda o que lhes é devido. E talvez assim, Portugal se reconcilie consigo próprio e não se deixe sangrar, imparavelmente, todos os dias.

Portugal deve a sua independência também à batalha de Guararapes. Não há uma única estátua a Henrique Dias ou a Felipe Camarão, numa praça de Portugal.

Henrique Dias era negro. Foi-lhe prometida uma comenda. Nunca lha deram. Tentou viajar a Lisboa para a reivindicar. Viajou mas não lha deram.

Morreu pobre e ignorado.

Enquanto Portugal não honrar aquilo que foi universal, recusando-o como «História», Portugal ver-se-á a morrer, todos os dias, à frente dos seus próprios olhos.Talvez num quilombo perdido do Brasil, a campa rasa de portugueses negros esperem ainda o que lhes é devido. E talvez assim, Portugal se reconcilie consigo próprio e não se deixe sangrar, imparavelmente, todos os dias.

25.11.09

I - Audições: Slavoj Zizek em Hardtalk, da BBC, por André Bandeira

Depois de o ouvir, uma ou duas vezes, este filósofo da moda deixa-me desesperado.Diz que o comunismo é a solução para o capitalismo em que vivemos. E o entrevistador ainda parece mais desesperado do que ele. Enfim, esta entrevista em que Zizek já vinha preparado para uma «luta», é uma agressão ao telespectador. Porque é que este esloveno consagrado aceitou? Talvez porque os Conservadores vão ganhar em Inglaterra com um programa de esquerda e uma honestidade de conservadores. Tony Blair tinha um programa individualista próximo da histeria e, claro, o blairismo foi uma aldrabice. David Cameron virá com um programa de Esquerda que resvalará para a Direita e ficará também desonesto, porque a Inglaterra está condenada ao declínio, muito antes dos EUA e não há ainda uma consciência internacional conservadora. Porque digo isto? Porque uma entrevista de meia-hora a um escritor talentoso como Zizek, é inteiramente manipulada pela situação política decisiva em que se ganham e perdem votos com audições e imagens. Quem manda? A retórica, como massagem psicológica dum cultura de rebanho. Fugir a esta cultura de rebanho, que é já por si um cataclismo, é como fugir da droga.Em suma, Zizek é famoso entre os capitalistas porque escreve bem sobre filmes e pega bem frases no ar, como numa taberna mediterrânica do Sul do Império austríaco, onde os neuróticos de Viena podiam beber uns copos e seduzir umas moças. A isto se reduziu a Esquerda, uma das duas patas do Despotismo iluminado. Não adianta que Zizek diga que o comunismo foi um falhanço total e que o estalinismo foi pior do que o nazismo. A solução para um mundo de dor e confusão -- por razões que ainda não são muito claras -- é voltar um bocadinho atrás, a um comunismo como rosto humano,diz ele, como quando Zizek "lutava" em manifestações reprimidas suavemente, quando era novo, no «Comunismo» da Jugoslávia. Enfim, daquilo que este mundo malcriado e vulgar ainda não se libertou foi do guru modernaço Karl Marx, caro aos corpos «quentes» de Wall Street e aos corpos «sedutores» da Rive Gauche, o Marx sem concorrentes, adorador do deus dinheiro e que meteu poetas ou artistas a fazerem de filósofos, onde se tornaram em charlatães. Então, se eles forem misturados com jornalistas, temos um filme a falar sozinho, onde Zizek é o garoto loquaz da Democracia, com sessenta anos e o jornalista é o especulador da Bolsa com o emprego em jogo, aos quarenta.

22.11.09

XLVI - (Re)leituras - Anti-cancer, Prévenir et lutter grâce à nos défenses naturelles, de David Servan-Schreiber, por André Bandeira

David Servan-Schreiber surpreende-nos todos os Natais com um bom livro. E dá-nos uma nova concepção ao «best-seller». O livro vende-se bem? Então não é só num romance, destinado a absorver e alhear o leitor da barbárie informativa do dia-a-dia, mas tem de ir para a estante do leitor como uma lista de bons conselhos que se podem consultar caso a caso, ou consultar em geral. Por exemplo, quando ele nos dá, com uma técnica de imagem que já não é livresca, o «prato anti-câncer». Bom… este livro não é (mas pode ser) para hipocondríacos.

Na parte que não pode deixar de ser livro, o autor revela-nos aquilo que só se sabia superficialmente dos livros anteriores. Servan-Schreiber, judeu francês e filho do fundador dum dos Semanários mais importantes da França, o l’Express, obviamente ganancioso pelos EUA (onde é Professor), como todas as elites bonapartistas, depois de ser um jovem e arrogante neurologista, descobre durante uma brincadeira com os colegas, que tem um tumor maligno no cérebro. Quinze anos depois, venceu o tumor, mesmo depois de uma recaída e é sobre as técnicas de sobrevivência bem como de prolongamento da vida, e da busca incontornável do seu sentido, que ele exerceu o seu dever de nos informar. Ele dá muitos exemplos reais e tocantes que nos deixam calados. Pode dizer-se que a dieta mediterrânica é um bom preventivo mas também que a Civilização ocidental, que vem perdendo o domínio no Séc. XXI, deve ser afastada de um regime saudável de vida. Em suma, o modelo protestante anglo-saxónico faz objectivamente mal à saúde ou – como eu interpreto – é uma tal armadilha que, realmente, quem sobrevive nele, é porque travou com sucesso uma batalha bárbara que faria corar qualquer democrata liberal e sorrir de cúmplice a um antropófago. Concedo que Servan-Schreiber, como muitos judeus europeus, quer fugir de um ghetto interior, e que se expôs deliberadamente a todo o orientalismo da romaria norte-americana, com ioga, tai-chi e ecologismo radical. Mas o que ele nos ensina tem de ser ouvido: para sobrevivermos todos os dias, já não bastam os optimismos naturalistas da Europa romântica. É preciso comer e mover-se como um habitante do ghetto de Varsóvia, antes de mais uma levada. Não é paranóia. É a realidade e, neste aspecto, o Povo judeu da diáspora mantém intacta a sua força profética. A Democracia faz mal à saúde mesmo com um Serviço Nacional de Saúde.

Mas que vivemos num tempo de trevas espirituais profundas, parece-me que só uma pessoa acometida por uma doença assim o pode testemunhar. E não adianta proclamar a «Liberdade», que só um doente de cancro, absolutamente inocente, pode dizer-nos o limite de mais essa arrogância. Reduzir o mundo a uma dialéctica Esquerda-Direita é como matar por amor a um Clube de futebol. Mas, também, ver o mundo como Servan-Schreiber o vê, é esquecer o que disse o seu conterrâneo Bichat: « a vida é o conjunto das funções que resistem à morte». Mesmo aquelas que nos dizem que estando qualquer um de nós, morto, a prazo, resta-nos o dever de combater a Morte. Cada um de nós é uma «função de Bichat» e talvez este Natal seja melhor gastar mais em jogging, como os pastores do presépio e menos em camelo, como os Reis magos.

Na parte que não pode deixar de ser livro, o autor revela-nos aquilo que só se sabia superficialmente dos livros anteriores. Servan-Schreiber, judeu francês e filho do fundador dum dos Semanários mais importantes da França, o l’Express, obviamente ganancioso pelos EUA (onde é Professor), como todas as elites bonapartistas, depois de ser um jovem e arrogante neurologista, descobre durante uma brincadeira com os colegas, que tem um tumor maligno no cérebro. Quinze anos depois, venceu o tumor, mesmo depois de uma recaída e é sobre as técnicas de sobrevivência bem como de prolongamento da vida, e da busca incontornável do seu sentido, que ele exerceu o seu dever de nos informar. Ele dá muitos exemplos reais e tocantes que nos deixam calados. Pode dizer-se que a dieta mediterrânica é um bom preventivo mas também que a Civilização ocidental, que vem perdendo o domínio no Séc. XXI, deve ser afastada de um regime saudável de vida. Em suma, o modelo protestante anglo-saxónico faz objectivamente mal à saúde ou – como eu interpreto – é uma tal armadilha que, realmente, quem sobrevive nele, é porque travou com sucesso uma batalha bárbara que faria corar qualquer democrata liberal e sorrir de cúmplice a um antropófago. Concedo que Servan-Schreiber, como muitos judeus europeus, quer fugir de um ghetto interior, e que se expôs deliberadamente a todo o orientalismo da romaria norte-americana, com ioga, tai-chi e ecologismo radical. Mas o que ele nos ensina tem de ser ouvido: para sobrevivermos todos os dias, já não bastam os optimismos naturalistas da Europa romântica. É preciso comer e mover-se como um habitante do ghetto de Varsóvia, antes de mais uma levada. Não é paranóia. É a realidade e, neste aspecto, o Povo judeu da diáspora mantém intacta a sua força profética. A Democracia faz mal à saúde mesmo com um Serviço Nacional de Saúde.

Mas que vivemos num tempo de trevas espirituais profundas, parece-me que só uma pessoa acometida por uma doença assim o pode testemunhar. E não adianta proclamar a «Liberdade», que só um doente de cancro, absolutamente inocente, pode dizer-nos o limite de mais essa arrogância. Reduzir o mundo a uma dialéctica Esquerda-Direita é como matar por amor a um Clube de futebol. Mas, também, ver o mundo como Servan-Schreiber o vê, é esquecer o que disse o seu conterrâneo Bichat: « a vida é o conjunto das funções que resistem à morte». Mesmo aquelas que nos dizem que estando qualquer um de nós, morto, a prazo, resta-nos o dever de combater a Morte. Cada um de nós é uma «função de Bichat» e talvez este Natal seja melhor gastar mais em jogging, como os pastores do presépio e menos em camelo, como os Reis magos.

20.11.09

XLV - (Re)Leituras:The Geopolitics of Emotions, de Dominique Moïsi

Este livro foi publicado depois da eleição de Obama e antes da aprovação final do Tratado de Lisboa. Dominique Moïsi, do IFRI francês, é, talvez, o especialista de Relações Internacionais, francês, que melhor fala inglês. Filho dum sobrevivente de Auschwitz, parece-me o exemplo consumado da profunda estupidez do anti-semitismo. Não concordo com ele, já o presenciei em algumas atitudes um pouco arrogantes ou snobs, se não mesmo afectadas, mas tudo o que escreve é razoável, civilizado, até um pouco ingénuo, e sem ponta de perfídia. Neste livro, ele explica que as determinantes do Mundo moderno são a cultura da humilhação, à qual ele associa o mundo islâmico, e a cultura do medo, à qual ele associa o mundo israelita, mas também certa Europa e certa América. Termina com um capítulo de futurologia, com um cenário mau e outro bom, sobre o Mundo em 2025. Tem umas ideias interessantes como as de que os EUA se tornarão os missionários da ecologia, assinando um Acordo de Tóquio modificado e que tal os fará reentrar na Comunidade internacional, depois de passar um herdeiro de Obama, que será de extrema-direita mas isolacionista. Penso que exagera. Prevê, apesar de tudo, uma União Europeia, alinhando como Bloco económico e militar ao lado dos EUA, da Rússia, da China e da Índia mas, depois de um cenário, também possível, em que a Europa se reduzirá a menos do que o Reino Unido inicialmente queria dela. Prevê a independência da Catalunha, da Escócia e do País de Gales. Deixa o Brasil para depois. Prevê, apesar de tudo, um declínio da Europa, com expulsões em massa de emigrantes, prevê conflitos graves na Ásia, com a inevitabilidade de um regime fundamentalista no Paquistão, ou uma guerra local em Taiwan, e um exaurir do desenvolvimento da China. Prevê um clube muito maior de países nuclearizados, a começar pelo Japão mas também com a Turquia, a Arábia Saudita e o Egipto. Fala no bombardeamento conjunto das instalações nucleares iranianas, pelos EUA e Israel,derrubando Ahmanidejad, mas gerando um ódio generalizado aos EUA. No cenário bom, enquanto Israel e Palestina assinam finalmente o Tratado de Paz do conflito central da Modernidade, para Israel não acabar e a Palestina poder existir, abrindo Tel-Aviv mão de parte de Jesrusalém bem como dos territórios ocupados, e renunciando a Palestina ao direito de retorno dos seus exilados, o resto do Mundo debate-se com conflitos regionais. O Conselho de Segurança será alargado e contará com um Secretário-Geral carismático. Os «Grandes« contarão com a China, a Índia e o Brasil. Enfim, como ele diz, numa técnica de argumentação em que diz algumas coisas agradáveis, e deixa o paradoxo inquietante para o fim da frase, afinal Huntington tinha razão, porque conseguiu, em 1993, espalhar o perigo islâmico, o qual se materializou. Citando Hegel, os Homens fazem a História sem saberem qual. Acho que ele,o autor deste livro, realmente, não sabe.

17.11.09

XLIV - (Re)leituras, Milton: Political Writings, edited by Martin Dzelzainis, by André Bandeira

This collection of Milton's Political Writings, published in 1991, sheds some light on a politician who managed to survive as a poet. He got blind, had to go on hiding but finally got his own Candide's garden.

After reading his Tenure of King's and Magistrates, written to justify the beheading of the catholic Charles the First, and especially after reading his vitriolic argument, in Anglicorum Popolo Defensio, with Symasius, who was himself an «hired gun» for the royalists, one concludes that the modern conception of Republic didn't surface in Paris, in 1789, but did it long before, in London, in 1649.

What made both of the republics so prone to beheading as an execution techinque? It was the same costum of reserving to aristocrats, the fast lane. If the matter was speed, the ensuing civil wars, which didn't stop at all, neither during the Glorious Revolution, in 1688, nor with Napoleon, became the weapon of choice for eliminating other categories of ennemies, who were slower in time. At some point, Milton contends that his peculiar way of defending Cromwell's militar dictatorship is supported by evidences such as the fact that there is a pars potior or a pars sanior, a better or a healthier part of the population (the army, for instance) to legitimize a murder vested in trial. It doesn't matter which kind of church or doctrine, was Milton standing for. A mixture of Zwingli, and Luther was fair enough, particularly if all of it mouthed in the well proven demagoguery of Buchanan. As it happens in every Revolution, especially those ones proped up by black shirts such as the puritans and round-heads, the protagonists, and nobody but them, are day-dreaming. Therefore, there is a need in combing poets with advocates in every revolution, because they make nightmares look like dreams.

As far as one studies the fine art of conspiracy which leads to Monk turning his coat and facilitate the restoration of Charles the second, and, further in time, the restoration of parliamentarism, by William of Orange, one gets the feeling that what counts, is to have friends who stay afloat in every situation. If this corresponds to a technique of managing a stock of skeletons in the closet, as a kind of way in reaching a newtonian mass, it depends on how far Newton followed a secret cult. But it shows as well that nobody needs a kind of british parliamentarism, where royalists are ressented and republicans are frustrated. Instead of a little fatalism called Leviathan and a great deal of cynicysm, called Behemoth, as Hobbes put it, one needs more than a cave light which led Milton to see Lucifer as a superman, the moment he couldn´t see anything. As a matter of fact, in Paradise Lost, he watched the wrong movie: it was Frankenstein. The parts of the monster's body were ghosts of a demagogical assembly of sensations : an allucination called res publica.

After reading his Tenure of King's and Magistrates, written to justify the beheading of the catholic Charles the First, and especially after reading his vitriolic argument, in Anglicorum Popolo Defensio, with Symasius, who was himself an «hired gun» for the royalists, one concludes that the modern conception of Republic didn't surface in Paris, in 1789, but did it long before, in London, in 1649.

What made both of the republics so prone to beheading as an execution techinque? It was the same costum of reserving to aristocrats, the fast lane. If the matter was speed, the ensuing civil wars, which didn't stop at all, neither during the Glorious Revolution, in 1688, nor with Napoleon, became the weapon of choice for eliminating other categories of ennemies, who were slower in time. At some point, Milton contends that his peculiar way of defending Cromwell's militar dictatorship is supported by evidences such as the fact that there is a pars potior or a pars sanior, a better or a healthier part of the population (the army, for instance) to legitimize a murder vested in trial. It doesn't matter which kind of church or doctrine, was Milton standing for. A mixture of Zwingli, and Luther was fair enough, particularly if all of it mouthed in the well proven demagoguery of Buchanan. As it happens in every Revolution, especially those ones proped up by black shirts such as the puritans and round-heads, the protagonists, and nobody but them, are day-dreaming. Therefore, there is a need in combing poets with advocates in every revolution, because they make nightmares look like dreams.

As far as one studies the fine art of conspiracy which leads to Monk turning his coat and facilitate the restoration of Charles the second, and, further in time, the restoration of parliamentarism, by William of Orange, one gets the feeling that what counts, is to have friends who stay afloat in every situation. If this corresponds to a technique of managing a stock of skeletons in the closet, as a kind of way in reaching a newtonian mass, it depends on how far Newton followed a secret cult. But it shows as well that nobody needs a kind of british parliamentarism, where royalists are ressented and republicans are frustrated. Instead of a little fatalism called Leviathan and a great deal of cynicysm, called Behemoth, as Hobbes put it, one needs more than a cave light which led Milton to see Lucifer as a superman, the moment he couldn´t see anything. As a matter of fact, in Paradise Lost, he watched the wrong movie: it was Frankenstein. The parts of the monster's body were ghosts of a demagogical assembly of sensations : an allucination called res publica.

XLIII - Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, por André Bandeira

Este livro, tem edições subtis. Pego na de 1946. Mas o livro foi escrito, em 1936, um ano antes do golpe facistóide de Getúlio Vargas e dois, depois da insurreição comunistóide de Luís Carlos Prestes, o «Cavaleiro de Esperança». O texto é uma boa peça de investigação para a identidade portuguesa, no Séc.XXI. Para um país, como o Brasil, que será uma potência mundial dentro de alguns anos, e cujos intelectuais, depois de se sentarem à mesa dos maiores Pensadores do seu Tempo, insistem na identidade portuguesa das suas raízes, Portugal ainda é importante. Mas Sérgio Buarque de Holanda não se ensina nas escolas portuguesas, talvez porque há gente em Portugal que quer dissolver a identidade nacional, há muito tempo e a luta é amarga, há muito tempo também. Holanda terminou aqui a sua sociologia do Brasil e passou a Historiador. Dizem que foi Historiador das mentalidades.Porque,com tanta traição e tanto Miguel de Vasconcelos, Holanda não podia ir fazer a História do Brasil, em Lisboa. Rir-se-iam dele, como «brazuca». Por isso, saíu da América Portuguesa para uma outra América, que também tocou Roma.Contudo, Holanda sofre dum amargor irreparável em relação ao Brasil. Não o troca por uma cátedra na Europa, torce-se em esgares duma Nação em trabalho de parto e, por isso, não lhe adiantaria pensar que está noutro lugar. Defende, a concluir, que há um «espírito» que comanda a História e que a forma de Estado que o contorna, fica sempre no contorno. O erro dos fascistas, nomeadamente os postiços «integralistas» brasileiros, foi não serem oposição nenhuma. E o erro dos comunistas brasileiros foi o de serem naturalmente «anarquistas». Holanda deve ser um hegeliano no Brasil espírita, o que torna a pergunta sobre quem é o seu «Espírito da História», uma chalaça. Holanda é conservador e autoritário, apesar de se julgar avançado. E é-o em nome do realismo, dum frio polar como o de Max Weber. É cómico ver um «frio polar» num intelectual brasileiro. Portanto, a identidade nacional de Portugal é também brasileira, já que este frio polar permanece na combustão tropical dos portugueses. O estudo minucioso que Holanda fez da monarquia brasileira, apesar da curta duração desta, é fundamental para Portugal, porque a mesma pode ter durado pouco mas envolveu milhões de almas. E Holanda fala sem problemas de «influência ibérica», para, a todo o momento estabelecer a diferença abismal entre Portugal e Espanha. Pois...é que o Brasil não precisa nem de ódios, nem de guerras, nem de traições, para perceber a sua especificidade lusitana. O Brasil não é um imenso Portugal mas Portugal é um pedaço do Brasil.

15.11.09

XLII - Republicanos e Libertários - Pensadores radicais no Rio de Janeiro (1822), de Renato Lopes Leite, por André Bandeira

Hoje é 15 de Novembro, data da proclamação da República no Brasil. Alguns intelectuais brasileiros lamentam a data, dizendo que a República do Brasil inaugurou um período de guerras civis e aboliu um Imperador, Pedro II, que era afinal republicano. Neste livro percebe-se que já o seu pai, D.Pedro I, II de Portugal, era provavelmente republicano e que a luta nas Cortes constitucionais em Lisboa foi entre republicanos brasileiros e monárquicos portugueses. Mas a luta nas Cortes constitucionais do Brasil independente, em 1823,essa foi entre monárquicos constitucionais e republicanos. No fim, perderam os republicanos, e fizeram a Liga do Equador, que se revoltou contra o Rio de Janeiro de D. Pedro II do Brasil, levando ao primeiro ciclo de violência, no qual pereceram de João Soares Lisboa, um português feito brasileiro, e Frei Caneca. Mas o livro conclui de um modo cândido, dizendo que a proclamação da independência do Brasil, foi sobretudo resultado da intervenção da Imprensa republicana. O livro diz que sim. E acrescenta que o apoio popular foi certificado por uma série de festas públicas e populares em tumulto, nas quais a «voz do Povo» deu vivas ao Imperador do Brasil, entre foguetes e cornetas. Enquanto se lançavam também as sementes de um conflito racial, a proclamação foi o resultado de uma luta de elites, nas quais a minoria republicana - assinale-se -- nunca simpatizou, nem com Robespierre, nem com as invasões napoleónicas. E o conceito de Liberdade desta minoria era sobretudo a resistência à corrupção e à arbitrariedade do Estado. João Soares Lisboa morre em combate, agonizando por um dia, encostado a uma árvore,com uma frase bonita: «Morro nos braços da amizade».

Reconheço os ideais desta gente capaz do martírio. Porém, a História é tão irónica quanto a Humanidade. O desejo de Justiça e de Paz destes revolucionários surgiu depois de uma política sinistra e secreta, inaugurada com a abortada República de Cromwell e a seguinte Restauração dos Stuarts em Inglaterra, tudo abençoado pelo mago Hobbes. Não trouxe Paz a ninguém, entre picos de Justiça, semeou desertos de Injustiça e, de consolo, deu apenas breves alívios.Um regime deixou de se poder justificar por uma sequência de festas populares, em tumulto, nas quais se gritam alguns slogans. Os Reis que ainda existem, como as calotes polares da Humanidade, têm o dever de travar as lutas raivosas das elites. Com o escudo da gente boa e a espada da gente verdadeira.É esta a promessa do Rei Antigo, que não reina senão nos corações e que não é Imperador de nada.

Reconheço os ideais desta gente capaz do martírio. Porém, a História é tão irónica quanto a Humanidade. O desejo de Justiça e de Paz destes revolucionários surgiu depois de uma política sinistra e secreta, inaugurada com a abortada República de Cromwell e a seguinte Restauração dos Stuarts em Inglaterra, tudo abençoado pelo mago Hobbes. Não trouxe Paz a ninguém, entre picos de Justiça, semeou desertos de Injustiça e, de consolo, deu apenas breves alívios.Um regime deixou de se poder justificar por uma sequência de festas populares, em tumulto, nas quais se gritam alguns slogans. Os Reis que ainda existem, como as calotes polares da Humanidade, têm o dever de travar as lutas raivosas das elites. Com o escudo da gente boa e a espada da gente verdadeira.É esta a promessa do Rei Antigo, que não reina senão nos corações e que não é Imperador de nada.

12.11.09

XLI - (Re)leituras - The post-american World, de Fareed Zakaria, por André Bandeira

Fareed Zakaria, ex-editor da Newsweek, e com show próprio na CNN, escreveu este livro, pouco antes de Obama ser eleito. Hussein Obama fez um ano de presidência e John Muhammad, que, com o filho, matara dez pessoas arbitrariamente,em 2002, presumivelmente por uma imitação solitária da Al-Qaeda, foi executado sem últimas palavras.Dois nomes de nómadas do deserto dão o alfa e o ómega deste mandato presidencial que Zakaria, à data do livro, cautelosamente, não vaticinou.

Zakaria vem de Bombaim,sonhava com a América e materializou o seu sonho. De tal modo, que, depois de recitar a lição de óptimo aluno de Harvard, vem jogar. Porém, o seu tabuleiro de jogo é medonho: a Índia é um Estado-nação, os Estados-nação da Europa estão condenados a definhar e o Estado-nação americano, a «nação universal», vai continuar a liderar, mesmo num mundo bipolar -- com a China -- ou multipolar,com o Brasil e o México também.O jogo é sempre o mesmo, o do Poder, em que ser de esquerda liberal é igual ao credo de que a política pode mudar a cultura, se se vencer a competição. E o que é a «competição»? A maior classe média do Mundo, a lentidão indiana, contradições e vontade de prosperar,é a melhor das competições.

A competição por clientes, dos batoteiros, faz parte do jogo. Afinal, os Estados-nação -- ou campos de ensaio -- que a vaga de descolonização, seguinte à Segunda Guerra Mundial, inventou, por acordo entre os EUA e a URSS, reivindicam agora a selecção natural, no campo da Cultura. Os pequenos Estados-Nação, a despeito da sua longa História, estão condenados à irrelevância. Por conseguinte, só grandes Nações podem dividir o Mundo e, desde já, é entre essas Grandes Nações que se devem fazer intercâmbios. Entre as Grandes e as pequenas Nações só há concursos internos.O Ocidente certamente que cometeu erros hediondos, mas não deve somar, aos erros que cometeu, o do masoquismo. Se houve batoteiros que faziam «bluff» dizendo-se descendentes do Carlos Magno, a batota será a mesma quer se digam descendentes duma casta indiana superior, que beberam confucionismo no berço ou que são descendentes do lobisomem das estepes.

Zakaria vem de Bombaim,sonhava com a América e materializou o seu sonho. De tal modo, que, depois de recitar a lição de óptimo aluno de Harvard, vem jogar. Porém, o seu tabuleiro de jogo é medonho: a Índia é um Estado-nação, os Estados-nação da Europa estão condenados a definhar e o Estado-nação americano, a «nação universal», vai continuar a liderar, mesmo num mundo bipolar -- com a China -- ou multipolar,com o Brasil e o México também.O jogo é sempre o mesmo, o do Poder, em que ser de esquerda liberal é igual ao credo de que a política pode mudar a cultura, se se vencer a competição. E o que é a «competição»? A maior classe média do Mundo, a lentidão indiana, contradições e vontade de prosperar,é a melhor das competições.

A competição por clientes, dos batoteiros, faz parte do jogo. Afinal, os Estados-nação -- ou campos de ensaio -- que a vaga de descolonização, seguinte à Segunda Guerra Mundial, inventou, por acordo entre os EUA e a URSS, reivindicam agora a selecção natural, no campo da Cultura. Os pequenos Estados-Nação, a despeito da sua longa História, estão condenados à irrelevância. Por conseguinte, só grandes Nações podem dividir o Mundo e, desde já, é entre essas Grandes Nações que se devem fazer intercâmbios. Entre as Grandes e as pequenas Nações só há concursos internos.O Ocidente certamente que cometeu erros hediondos, mas não deve somar, aos erros que cometeu, o do masoquismo. Se houve batoteiros que faziam «bluff» dizendo-se descendentes do Carlos Magno, a batota será a mesma quer se digam descendentes duma casta indiana superior, que beberam confucionismo no berço ou que são descendentes do lobisomem das estepes.

9.11.09

XL - (Re)leituras - A Crítica da Faculdade de Julgar, de Immanuel Kant, por André Bandeira

Esta terceira «Crítica», de Kant, permitia aplicar uma espécie de raciocínio cumulativo para distinguir uma coisa bela duma outra sublime. Tudo dependia de categorias novas, como se «Alma, Mundo e Deus» ou Qualidade e Quantidade não permitissem, numa cervejaria, acertar entre uma cerveja, que se oferece, e o decote da criada, que arrefece. Seguindo Thomas Kuhn,as ciências humanas exigem «categorias móveis». Por exemplo, para explicar a sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para que se retirem os crucifixos das escolas, em Itália,eu acho que a categoria móvel, neste caso, é ambulante e o seu conceito «a ambulância».Goethe já dizia que, nem sempre a percepção erra. É o juízo que erra.

Ora vamos bem analisar o programa de uma excursão da escola dos nossos filhos, em que os podemos acompanhar. Os miúdos vão ver uma cidade europeia. Passem por aquela praça e está lá uma cruz, em cima do fontanário. A seguir, eles verão o cimo daquelas ruas com estátuas, algumas delas com cruzes. As estátuas estão com «gestos cristãos», como olhar para o céu, meter a mão no peito, carregar galos e chaves do Céu, peixes e coisas assim. Claro que há campanários por toda a parte, com cruzes em cima, colocadas em pontos estratégicos da cidade. No cimo daquela colina podem ver um fulano barbudo,de pálpebras semi-cerradas e em camisa de noite, com os braços abertos. Mede cerca de setenta metros, um exagero para um monumento à candura do sonambulismo e do Inconsciente de Freud,ou tratar-se-á de um campeão de natação, por estar ao pé do rio? E, agora, podem descer do autocarro e ir beber umas cervejas naquela tasca que existe desde o Séc. XVII, enquanto os miúdos jogam «Massacre», ou «Exterminio Total» no computador. Se olharem para o decote da empregada, e repararem na cruz, a balançar entre as duas suaves curvas na gola de renda, não se lembrem do «Manual de maus costumes» da Bíblia, nem tentem arrancar-lhe a cruz porque se ele traz vinte cervejas de cada vez, já houve quem a visse com três turistas engraçadinhos, debaixo do braço. É tudo um erro de percepção, como as receitas do Psiquiatra militar Nidal Malik Hassan.São as vossas caras que ficam mal na fotografia e há que fazer uma operação estética.Quando mudarem as vossas caras que podem traumatizar os meninos da escola,o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem terá também mudado já, o seu nome, para Tribunal do Juízo Universal.Se falharem a visita da sede desse baluarte da Liberdade e da Democracia, com um triângulo de quatro lados em cima,poderão dizer, sem preocupações: «Oh, que pena! Perdemos o Juízo!"

Ora vamos bem analisar o programa de uma excursão da escola dos nossos filhos, em que os podemos acompanhar. Os miúdos vão ver uma cidade europeia. Passem por aquela praça e está lá uma cruz, em cima do fontanário. A seguir, eles verão o cimo daquelas ruas com estátuas, algumas delas com cruzes. As estátuas estão com «gestos cristãos», como olhar para o céu, meter a mão no peito, carregar galos e chaves do Céu, peixes e coisas assim. Claro que há campanários por toda a parte, com cruzes em cima, colocadas em pontos estratégicos da cidade. No cimo daquela colina podem ver um fulano barbudo,de pálpebras semi-cerradas e em camisa de noite, com os braços abertos. Mede cerca de setenta metros, um exagero para um monumento à candura do sonambulismo e do Inconsciente de Freud,ou tratar-se-á de um campeão de natação, por estar ao pé do rio? E, agora, podem descer do autocarro e ir beber umas cervejas naquela tasca que existe desde o Séc. XVII, enquanto os miúdos jogam «Massacre», ou «Exterminio Total» no computador. Se olharem para o decote da empregada, e repararem na cruz, a balançar entre as duas suaves curvas na gola de renda, não se lembrem do «Manual de maus costumes» da Bíblia, nem tentem arrancar-lhe a cruz porque se ele traz vinte cervejas de cada vez, já houve quem a visse com três turistas engraçadinhos, debaixo do braço. É tudo um erro de percepção, como as receitas do Psiquiatra militar Nidal Malik Hassan.São as vossas caras que ficam mal na fotografia e há que fazer uma operação estética.Quando mudarem as vossas caras que podem traumatizar os meninos da escola,o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem terá também mudado já, o seu nome, para Tribunal do Juízo Universal.Se falharem a visita da sede desse baluarte da Liberdade e da Democracia, com um triângulo de quatro lados em cima,poderão dizer, sem preocupações: «Oh, que pena! Perdemos o Juízo!"

4.11.09

XXXIX - (Re)leituras - Raça e História, de Claude Lévi-Strauss, por André Bandeira

De Bruxelas, vale de tempestades, para o Brasil, terra de Vera Cruz. Lévi-Strauss fez esse caminho antes de sair do armário, que, no seu tempo, queria dizer tomar posições públicas por ideais públicos e não por miasmas individuais. Claude -- vou chamar-lhe assim -- morreu em silêncio antes que alguém o pudesse convidar para um concurso televisivo de longevidade ou, talvez, para dissertar sobre o direito ao testamento vital. Mandou depois um bilhete postal aos percursores bonitões das futuras câmaras de gaz. Claude era um judeu de Bruxelas, askhenazi que, saído da narrativa de maus costumes que foi o laboratório efervescente da Humanidade no Médio-Oriente (com um relatório parcial na Bíblia) se apercebeu da noite negra em que caíu o nosso espírito. Tomou, em plena época de premeditação assassina na Europa, a década de 30, a missão de exercer a influência francesa, racionalista, num país que ainda fardava os seus soldados à francesa.Como um século antes, o Arquitecto Montigny e o pintor Taunay. E chegou ao Brasil, foi ao Amazonas, decretou do alto da sua seriedade, o fim do termo «selvagem», porque encontrou índios que pouco tinham disso, graças a uma História que Paris ignorava e que não esperou por antropólogos de Paris para prosseguir. E fê-lo como se estivesse sempre dentro de um quarto, com livros, constatando e declarando sem pestanejar. A França, que fora derrotada ao lado da Confederação dos Estados do Sul, nos EUA, disputava agora a sua influência no Sul, com antropólogas norte-americanas de pouca lisura, como Ruth Benedict e Margaret Mead, ou fundadores como Boas e Malinowski. Claude atravessou a Segunda-Guerra mundial sem ser gazeado e emergiu com a sua Antropologia estrutural, que subdividia uma ideia académica em partes e depois somava-as para a voltar a repetir. Como Freud e outros, o seu número extenso de dados, corroborou uma teoria pré-definida. Mas, ao não-colaboracionista Claude, sobrou-lhe bom-senso. Quando foi chamado a discursar nas Nações Unidas sobre a Raça e a História, claro que deu testemunho de que não existem raças mas disse muito claramente, como lhe tinham ensinado milhares de picadelas de mosquitos tropicais e carrapatos europeus, que é um erro transferir culturas para meio de outras culturas, as quais se guerreiam forçosamente, quando obrigadas à promiscuidade. Tentaram vendê-lo como mais um padrinho da Revolução. Enganaram-se.Ele não foi, nem podia ser, porque nunca se pretendeu candidatar ao Parlamento europeu ou mundial -- ideia que certamente ignoraria -- um defensor da sociedade multicultural. O seu discurso Raça e História foi publicado e traduzido. Poucos o leram com atenção e os campeões da sanha libertacionista anti-colonial, que o ouviram discursar, protestaram exasperados. Mas Claude disse. E não se desdisse.

1.11.09

XXXVIII - (Re)Leituras - Conversas com Filósofos Brasileiros, de Marcos Nobre e José Márcio Rego, por André Bandeira

Quando leio este livro, compreendo porque é que Braz Teixeira considera tanto Tobias Barreto de Menezes, um filósofo mameluco (crioulo), nordestino, do Séc. XIX. Barreto testemunhou com a sua vida o que pensou e escreveu. Os filósofos deste livro, todos vivos à data da publicação do livro (2000), certamente que testemunham mas não sei se todos o fazem em relação ao que pensam. Noto com graça o diferendo pessoal entre Giannotti e Ruy Fausto,notando previamente que Giannotti vê na «filosofia brasileira» uma forma de resistência a influências estrangeiras que contradizem a experiência quotidiana do Brasil e a sensibilidade de Ruy Fausto, que é sobretudo um triunfo sobre uma existência épica. Simpatizo muito com a humildade de Leandro Konder, o que há de melhor num alemão tropical, nomeadamente quando dizia que militava com os comunistas, porque era normal, mas achava-os todos esquisitos. Mas de filosofia estamos falados: o mais covincente é mesmo Oswaldo Porchat, com o seu neo-pirronismo, porque sinto nele uma iluminação semperviva, a mesma que sustentará Diógenes de Halicarnasso, em qualquer lugar, em qualquer época. Ao começo, vejo a sombra do padre Lima Vaz e não posso deixar de pensar que também há legitimidade divina no gládio temporal, não apenas no espiritual. Só me resta mesmo Marilena Chauí. Lida aqui e em outras obras,esta filósofa filha de integralistas e que punha muitas perguntas, recebeu muitas respostas.Pediu Ordem e teve-a. A sua interpretação de Espinosa, monumental, só dignifica o filósofo português que viveu numa época sangrenta. Mas o espinosimo, aplicado hoje, é uma laranja mecânica,e revela a democracia como a ditadura do Povo. O drama da libertação pessoal de Espinosa obscurece a responsabilidade pessoal pela sociedade inteira de quem a pessoa, e não a sociedade, é o genótipo.Se, para isso, me despeço do Deus da Bíblia e entro na mistificação cristã, nem por isso me submeto ao gládio do padre Lima Vaz. Marilena continuará indefinidamente, como o Departamento francês ultramarino do Brasil. E fico-me a pensar se o diagnóstico marxista do capitalismo, depois de durar tanto tempo sem aplicar terapêutica de jeito, não será uma mistificação que, além de assassinar inocentes pobres, assassina empresários com princípios que sabem que a sua propriedade é o ganha-pão de muita gente enquanto não chega a Revolução mundial.

24.10.09

XXXVII (Re)leituras - Um «Fausto» de Saramago, por André Bandeira

Li «Cem Anos de solidão». Era um romance maravilhoso a que chamaram de «realismo fantástico». Tendo sido escrito por um homem muito culto e artista, fiquei durante uns tempos a pensar que passara a haver uma forma de falarmos das coisas a direito, sem nos dotarmos, antes, de uma linguagem certificada. Saramago, se calhar, pensou o mesmo. E pensou de tal maneira que achou que podia tratar também a Bíblia como «realismo fantástico». A linguagem antiquíssima da Bíblia passou a ser explícita como um comunicado político ou um anúncio das «Páginas Amarelas» e o que era símbolo passou de realidade fantástica, para uma noite sem dormir. Um pouco como se o que foi escrito nos hieroglifos egípcios fosse título de jornal e a raiva militante nos levasse a crer que, em vez do faraó, estavam a falar do Presidente, ou de mim próprio.Com o tempo, com o escavamento de civilizações mais antigas e o aprofundamento, quer da tecnologia, quer da linguagem dos animais, poderemos talvez tratar como «realismo fantástico», qualquer texto ou comportamento.Alguns textos de Física e Astronomia têm já esse carácter. Mas, aqui, faltam-me as palavras (parece que «neve» é dita de muitos modos por um «esquimó»). Vi também a amostra de debate entre o Padre especialista da Bíblia, Carreira das Neves, e Saramago, para perceber que o Padre, honesto e cortês, não se soube defender. Nesse mesmo dia conheci um missionário católico que trabalha há trinta e três anos numa região longínqua onde muitas pessoas estão mais ou menos condenadas a prazo por uma doença terrível, inclusive ele. Este missionário citou várias vezes a Bíblia e não tinha e-mail.Honestamente, não vou ter tempo para ler «Caim» e Saramago está para a Internet como Júlio Dantas para Almada Negreiros. Mesmo desculpando-se por uma linguagem rude que não o levou a retirar o livros das bancas e corrigi-los,Saramago lembra um Fausto fugindo duma sombra que lhe mostra um pacto assinado a sangue. E, aqui,o vulto cultural de Saramago entra no seu próprio realismo fantástico. Nesse mesmo dia percebi também que o missionário que conheci continuou a escrever a Bíblia, durante trinta e três anos, numa escrita que Saramago pode só vir a entender tarde demais.A escrita era realista.Se havia algo fantástico, era o Silêncio que se impôs a seguir.

22.10.09

XXXVI (Re)leituras - A Bíblia, de autor anónimo, por André Bandeira

Veio a primeira neve na Serra da Estrêla, em Portugal.A neve, que é muito branca e pura. E que cai sempre como uma página se enche de letras, ou uma folha branca se enche de traços, os quais -- diz-se -- tentam imitar a Natureza. E volta a escrever-se, cada Inverno.Um dia li a Bíblia numa semana e pouco percebi. Demorei anos, mais tarde, tive de aprender línguas antigas para voltar a ler algumas partes dela e percebê-las. Na verdade, penso tê-las percebido mas há mil maneiras de dizer a mesma coisa como os flocos de neve caiem sobre o chão, sempre de modo diferente e dão sempre a mesma brancura,fonte de luz inesperada quando os nossos olhos pesavam. Gostava de ser Hamish e ler a Bíblia de tal modo que quando entrassem na minha aldeia onde me refugiei, num instante de piedade da Natureza cruel, e começassem a estuprar as minhas crianças inocentes, eu fosse ainda capaz de-- uma vez passada a momentânea tortura -- de recolher esmola para a família das vítimas e para a viúva do assassino. E dizer isso, como a neve cai, santa e pura. Sim, agradeço a Bíblia em que me exercitei a ler, quando já tinha aprendido a ler, nas estrêlas, nos jornais, nos computadores, nos Tratados e nas linhas da mão. Agradeço o Deus vingativo, cruel e de mau carácter que o Homem fez à sua imagem só para que o Homem se pudesse ver como era e os traços negros da imagem se fossem acumulando, subissem no ar e condensassem a neve, que finalmente cai branca e pura.Nem Jesus, de quem alguém disse ter falido, muito antes dos céus se abrirem,pôde deixar de dizer, antes de entrar no enrêdo da Bíblia «Pai, se puderes afastar de mim este cálice...», para concluir, quase sem forças, «Mas faça-se a Tua vontade». Posso imaginar homens antigos, de muitos tempos, urgidos pela Morte que sempre avança nos subúrbios da cidade, tentando arranjar um sentido definido nas palavras que pronunciavam. Sim, é como medir o Universo pelo avanço que o atleta Aquiles dá à tartaruga, ou recordar uma bela noite estrelada de Verão pelos sons de umas anedotas que alguém ainda tenta contar ao fim de uma festa. E, no meio dessa escuridão imensa que começa nos subúrbios da cidade, onde os soldados ainda combatem -- que é uma escuridão apenas porque me pesam as pálpebras ao pensá-la -- a neve volta a cair, branca e pura, como as notas de uma música, os preparativos do pescador, os balidos de uma ovelha nascida de madrugada. E o chão se torna branco, mais uma vez, mesmo se me vem o arrepio da súbita lembrança de alguém que sofre ou está a morrer. Quem diria -- pergunto-me -- que as partículas escuras voando em redemoínho,e subindo no ar, provocariam esta brancura? Bom dia, irmã neve, que nunca te esqueces.

20.10.09

XXXV- (Re)leituras - Um Imenso Portugal, de Evaldo Cabral de Mello, por André Bandeira

Eis um livro, composto de artigos de Imprensa, que apontam para tantos horizontes na História, que até parece grosseiro fazer uma recensão. Mesmo assim, o título, voluntariamente tirado a uma canção de Chico Buarque, obriga um ouvido duro a cantarolá-la por distracção a cada página. Cabral de Mello defende que o destino do Nordeste brasileiro, antes e depois de 1640, permitiu um Portugal independente e, este último, por existir, permitiu a independência do Brasil.Depois, diz que o nacionalismo brasileiro apareceu por causa da independência e não ao contrário. Devo dizer que estas estradas profundas num Passado não muito longínquo (afinal, Hobbes e o Estado leviatânico são bem actuais)emergem de repente para dar uma resposta a termos e palavras que se nos impõem como enigmas. Não digo que o livro ande atrás de slogans criados por publicitários, apresentados sob a forma de charadas que nos vemos a resolver, ao guiar o automóvel ou a preparar o pequeno-almoço. Mas noto que certos paradoxos são como cortar a madeira dum lado e do outro da ponta do lápis, até fazê-lo tão aguçado que já não é mais um lápis, tornou-se um espêto.Como o livro, parecendo de História, se transforma num livro de política pura, não é difícil de imaginar uma História de Sherlock Holmes em que o Historiador aparece assassinado sobre a secretária com um lápis enfiado no coração. Como descobrir o culpado? Eliminado os suspeitos. Se Portugal fosse imenso, não seria Portugal, como não é português o «mar sem fim»,pois nem o mar, nem a terra antiga foram alguma vez fechados e os gregos e os romanos arruinaram-se ao querer fechá-los. O nacionalismo brasileiro não é português. A nova História fá-la-ão as pessoas com as suas estórias, mesmo aquelas que vieram de muito longe, tão longe quanto o calendário longo dos Maias e que pareciam aos marinheiros velozes, ilhas paradas na torrente, ou escravos de olhos apáticos. O autor é capaz de concordar comigo quando diz que falta fazer a História do Homem Negro no Brasil.Como viu o Escravo, o Grande Êxodo para Ocidente? Talvez um dia se encontrem os períodos duma «História» espiritual e possamos, enfim, passar a floresta dos vodus e dos feitiços, fazendo pousar finalmente as duas mãos do Cristo redentor, uma sobre a outra.

14.10.09

XXXIV - (Re)leituras - 1491- New Revelations of the Americas Before Columbus, de Charles C. Mann, por André Bandeira

Depois de ler este livro de 2005, concluo que, se tivesse que dar um primeiro nome ao Género Humano, lhe chamaria «desajeitado». Como eu. Este livro, de um jornalista de Ciência norte-americano, corresponde à moda,aflitiva, entre vários americanos, de se considerarem «índios», contra o resto do Mundo, depois de terem, por distracção ou deliberadamente, massacrado os índios reais.Depois de quase provar que, antes da Civilização mediterrânica, o Novo Mundo era muito mais povoado e histórico, quer dizer, mais velho, o livro faz-se de jovem, dando a entender que muitos dos mistérios a resolver pela humanidade residem nesta ciência nova do novo Mundo. Linguística, Ecologia, Matemática, vieram ao Mundo, no Novo. E o Novo Mundo, apesar de patentear as asneiras de todo o resto da Humanidade, cometeu-as ao mesmo tempo, mas a solo e, por isso, sobreviver-lhes-á. Por exemplo, o moderno conceito de Liberdade foi copiado dos iroqueses do Canadá e levanta a hipótese de que o elo perdido entre as formas mais arcaicas de cultura e as mais modernas, ficou a pairar no corredor americano, da Antártida ao Árctico, como o arco-íris.Enfim, é como redescobrir a Índia por Ocidente -- em vez de a «achar»,como diziam sempre os marinheiros portugueses.No meio de querelas científicas e políticas, o autor faz um bom jornalismo vespertino, em que o dia começa em 1491.Mas ficamos insatisfeitos. Se é verdade que a notícia da História ter acabado, foi exagerada e há muitos mais mundos para além da Democracia ( uma forma de aristocracia das assembleias,baptizada na Grécia), os quais nasceram há milénios e se estão a desenvolver em mundos coexistentes, também é certo que a História é tanta quantas as vidas humanas que a inventam. E, nisto, continuamos num poço a contar pedrinhas,sem rezar.

O livro faz ainda uma manchette: a Amazónia é uma invenção dos índios. Só se formos índios -- o autor hesita -- poderemos salvar as Amazónias do Mundo. Mas não há «índios», nem na Índia e «prêtos»,há alguns olhos, como «brancos», alguns flocos de neve e amarelos alguns girassóis.Há extraterrestres a rodar no meu gira-discos.

O livro faz ainda uma manchette: a Amazónia é uma invenção dos índios. Só se formos índios -- o autor hesita -- poderemos salvar as Amazónias do Mundo. Mas não há «índios», nem na Índia e «prêtos»,há alguns olhos, como «brancos», alguns flocos de neve e amarelos alguns girassóis.Há extraterrestres a rodar no meu gira-discos.

12.10.09

XXXIII - (Re)leituras - A Estrada para Fornovo, de Fernando Lourenço Fernandes, por André Bandeira

Poucos sabem que o Brasil combateu ao lado dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E que teve cerca de 1900 baixas mortais, entre marinheiros, soldados e civis.O autor, que dedica o livro também ao estudo de «outras guerras», dentro da Segunda Guerra Mundial, relata vários episódios que testemunham a completa ignorância do facto entre os europeus, com a excepção de Portugal, onde o facto é conhecido, também por razões afectivas. O livro relata com bastante objectividade o que foi a Guerra Civil italiana,de 1943 a 1945 (ou até mais tarde) que se desenrolou entre o Norte e o Sul de Itália, afrontando Governos italianos de sinal contrário, que tanto o comando alemão, como o comando aliado, desprezavam. E descreve ainda mais objectivamente a profunda angústia e luta contra o absurdo com que os italianos se viram, de um mês para o outro, transformados em joguetes da geo-política internacional. Ao cabo de se ler o estudo, fica-se com a ideia que dificilmente um povo tratado assim, poderia alguma vez mais falar na cena internacional de coração aberto. No meio disto tudo, os brasileiros, mal-equipados, foram alvo duma possante contra-ofensiva alemã que acabou por dizimar, ao lado, uma Brigada ainda mais mal-preparada, apesar de todas as certificações, a 92ª do Exército norte-americano, por sinal uma brigada de soldados negros, com o corpo de oficiais, branco. Mesmo assim, a Força Expedicionária Brasileira sustentou eficazmente o combate na zona de Modena e Reggio Emilia, a qual viria a ser considerada o «Triângulo Vermelho» da Itália do post-guerra mas que, curiosamente, gerou naquela altura, mesmo sob controlo aliado, um número inaudito de voluntários nas tropas fascistas. No meio desta confusão de dor e vergonha, os soldados brasileiros ficaram conhecidos pelo modo humano como tratavam os prisioneiros.

Lembro-me de um alto funcionário cingalês defender, um dia, a necessidade de militares do Sri Lanka continuarem a morrer em missões internacionais de Paz, por África e recordo-me de todas as tropas do Ultramar que morreram na Segunda Guerra Mundial. Se todas as guerras na Europa têm algo de Guerra civil, não vejo que haja nenhuma vitória em ver o Resto do Mundo, mais tarde ou mais cedo a intervir neste género de vespeiro. Os mouros da «França Livre» ou os argelinos eram duríssimos na guerra de montanha. E a sua crueldade ninguém a esqueceu. As populações italianas,então martirizadas e confusas, em torno de Pistóia, não esquecem ainda hoje a Humanidade das tropas brasileiras, numa Guerra onde o Homem se olhou ao espelho e viu um monstro.Por isso não faltam razões de orgulho para as Forças Armadas Brasileiras.

Lembro-me de um alto funcionário cingalês defender, um dia, a necessidade de militares do Sri Lanka continuarem a morrer em missões internacionais de Paz, por África e recordo-me de todas as tropas do Ultramar que morreram na Segunda Guerra Mundial. Se todas as guerras na Europa têm algo de Guerra civil, não vejo que haja nenhuma vitória em ver o Resto do Mundo, mais tarde ou mais cedo a intervir neste género de vespeiro. Os mouros da «França Livre» ou os argelinos eram duríssimos na guerra de montanha. E a sua crueldade ninguém a esqueceu. As populações italianas,então martirizadas e confusas, em torno de Pistóia, não esquecem ainda hoje a Humanidade das tropas brasileiras, numa Guerra onde o Homem se olhou ao espelho e viu um monstro.Por isso não faltam razões de orgulho para as Forças Armadas Brasileiras.

6.10.09

XXXII - (Re)leituras - Povo que lavas no rio, de Amália Rodrigues, por André Bandeira

Amália morreu a 6 de Outubro. Depois dos seus bens terem sido descongelados, sabe-se que apenas deixou cerca de 500.000 Euros, os quais terão de ser bem geridos para realizar os sonhos da Fundação com o nome da cantora. Amália não era assim tão rica, não era assim tão símbolo do Estado Novo, não era assim tão esperta, não era assim tão Mulherão, não era assim tão estrangeirada, etc. Mas algo que ela era «muito assim», era uma grande cantora, de um género de música que se canta com poucos instrumentos musicais, sobretudo numa cidade que tem muitas raízes mediterrânicas mas que é a capital de um país atlântico. Se dissessem a Amália que Portugal ia acabar, que qualquer das suas bandeiras desapareceria para se unir com uma bandeira representando um outro espaço, do qual Portugal era apenas uma parte, que Portugal abdicaria de ter um Hino próprio e até da sua Língua, que haveria ela de pensar? Penso que ela, que começara como pequena vendedeira num cais onde desembarcava gente de todo o Mundo, já tinha exprimido o que sentiria, nas suas canções:«Povo que lavas no rio/Que talhas com o teu machado/As tábuas do meu caixão.Pode haver quem te defenda/Quem compre teu chão sagrado/Mas a tua vida não». Não faltará quem defenda o povo, quem compre o seu chão antigo porque, em Economia, os bens mudam de mãos. Mas a vida desse Povo não se compra, nem pode ser defendida por alguém de fora. Uma vida que se defende a si mesma, com um coração independente, «foi por vontade de Deus», que teve de viver assim, «sempre, nesta ansiedade». E é esse Povo que só se pode defender a si próprio, aquele que talha o caixão de quem toma consciência dele. Como se, por trás de todas as bandeiras de Portugal, adejasse o recorte dum buraco na terra, ou um pedregulho caindo no Mar, uma bandeira negra, um xaile e uma capa esfarrapadas. «Barco Negro/Dançava na Luz», diz outro Fado de Amália. Posso imaginar um cavaleiro do Norte que chega a uma cidade, onde uma mulher imóvel, vestida de negro, canta qualquer coisa, rodeada de músicos solenes e contidos, como se proclamasse um ultraje. Mesmo sem compreender, esse cavaleiro deter-se-á a ouvi-la, como se houvesse realmente um ultraje qualquer, irónico e firme, que é reparado no pregão. Penso que Amália, que tinha gestos espontâneos de dar dinheiro sem contar, a pessoas totalmente desamparadas, certamente que sairia do cortejo para dar tudo a esse Povo que arqueja por continuar a existir, como um Rei abraçado ao mastro de todas as suas bandeiras esfarrapadas.

4.10.09

XXXI - (Re)leituras: How the Irish Saved Civilization, de Thomas Cahill, por André Bandeira

Esta obra de 1996, com o subtítulo do papel heróico dos irlandeses desde a Idade Média até aos nossos dias, defende a tese curiosa de que não haveria Renascimento se o Monges irlandeses não tivessem continuado a cultivar a civilização greco-romana ao longo de todas as invasões bárbaras. Embora passassem, a partir de certa altura, a ser pilhados e mortos pelos vikings e pelos anglo-saxões, os irlandeses nunca foram invadidos pelos bárbaros, tendo finalmente repelido a invasão normanda,na batalha de Clontaft. Diz-se que, em tempos de total isolamento, subiram a parada, e passaram mesmo a falar uma forma de latim ainda mais exigente e refinada, continuando assim aquilo que no Império Romano do Oriente, de Justiniano, ia asfixiando num território cada vez mais estreito. Nomes como João Escoto Eriúgena conseguiram passar intacta a tradição platónica que reemergiu também no Franciscanismo espiritual. Quer dizer:na Irlanda, a Idade Média não se interpôs entre a Antiguidade e a Modernidade. O livro dá também um papel de relevo importante ao congregacionismo irlandês nos EUA dos Sécs. XIX e XX, entre os colonos calvinistas e todo o resto.Quando Nova York se fazia nas ruas, à navalhada e ao cacete, o «Paddy» irlandês, conhecendo toda a gente no bairro e manejando bem um cajado curto, era um elemento mais gregário que a Polícia e menos desagregador que o mafioso.

Não sei se a Tese é ou não uma vaidade de um filho de imigrantes irlandeses nos EUA mas recordo-me deste livro num dia em que o Povo irlandês se voltou a dividir, de um modo diferente daquele com que se dividiu há um ano. E digo para mim que há algo de estranho naquela terra verde que faz com que nenhuma espécie de serpente se tenha desenvolvido naturalmente na ilha. Seja o que o Povo irlandês decidir, tenho a certeza que ele guardará algo do nosso sonho, sempre. E que, quando for necessário, Michael Collins voltará a levantar-se numa praça brumosa, acordando as pessoas com a sua voz misto de mel e de cana-rachada, coma a sua imprudência de bêbedo insubmisso e a sua luz de chama verde, verde dum fogo tímido, mas que até debaixo de água, da água cinzenta dos dias de trabalhos e desemprego, se incendeia sem explicação. Como se houvesse uma Primavera algures, que ficou ardendo independente, no coração de povos dispersos e submetidos pela mesma cinzentura da estepe.

Não sei se a Tese é ou não uma vaidade de um filho de imigrantes irlandeses nos EUA mas recordo-me deste livro num dia em que o Povo irlandês se voltou a dividir, de um modo diferente daquele com que se dividiu há um ano. E digo para mim que há algo de estranho naquela terra verde que faz com que nenhuma espécie de serpente se tenha desenvolvido naturalmente na ilha. Seja o que o Povo irlandês decidir, tenho a certeza que ele guardará algo do nosso sonho, sempre. E que, quando for necessário, Michael Collins voltará a levantar-se numa praça brumosa, acordando as pessoas com a sua voz misto de mel e de cana-rachada, coma a sua imprudência de bêbedo insubmisso e a sua luz de chama verde, verde dum fogo tímido, mas que até debaixo de água, da água cinzenta dos dias de trabalhos e desemprego, se incendeia sem explicação. Como se houvesse uma Primavera algures, que ficou ardendo independente, no coração de povos dispersos e submetidos pela mesma cinzentura da estepe.

27.9.09

XXX - (Re)leituras - As Identidades do Brasil 2 - De Calmon a Bomfim. A Favor do Brasil: Direita ou Esquerda?, de José Carlos Reis, por André Bandeira

Este livro do historiógrafo de Minas Gerais José Carlos Reis é uma boa introdução a quem quer aprender a identidade do Brasil. O livro analisa a identificação feita do Brasil por Pedro Calmon (romântico e cristão); Afonso Arinos («pessimismo ultra-conservador»);Oliveira Vianna (proto-facismo); Manoel Bomfim (esquerdismo zapatista). A análise estende-se ao longo do Século XX.

Uma coisa há a dizer, seguramente: a questão da raça e das maldições que o conceito acarreta, desde logo a quem não pode deixar de a considerar como critério, são uma constante tão viva na identificação do Brasil, que nem um analista esforçado, como é José Carlos Reis, a pode evitar. Sem o saber, parece-me que o autor é um mendeliano, sempre a reparar em caracteres (origem, costumes) que vão reemergindo aqui e ali, sem obedecerem a «forma» ou evolução. Não admira, por isso, que um dos autores estudados, Oliveira Vianna, defendesse o constrangimento das «raças inferiores», nomeadamente os negros, num país multirracial a que ele pertencia por inteiro, sendo que o seu isolamento pessoal não era o de um misógeno, mas o de um erudito.

Um outro aspecto curioso é o de Bomfim, o qual, de simpatias socialistas libertárias, não é um utópico, num país onde não se pode passar muito tempo fechado. A Esquerda brasileira ignora-o desculpando-se com o seu tom apaixonado, o qual só o é, porque Bomfim é do melhor que o Pensamento do Séc.XX pode articular e a Inveja existe. A Esquerda brasileira ignorou-o porque Bomfim é o elo perdido entre Extrema-Esquerda e Extrema-Direita, a qual funcionou em muitos mais lados do que na América latina e que não existe porque os extremos se tocam, mas porque os extremos não se tocam, antes divergem dum mesmo ponto como a ponta de uma navalha corresponde à adaptação de um projéctil.

Esta obra de José Carlos Reis deixa, contudo, uma coisa bem clara: não há Brasil sem Portugal. Mesmo que Portugal desaparecesse, mesmo que a encosta ibérica, do extremo ocidental do arquipélago luso desaparecesse -- por exemplo vendida a Espanha -- ficaria qualquer coisa que não pertence a Portugal, o Português, género e Língua, o qual não é bom nem mau, mas que teve uma arte e um labor tais, que o tornaram uma das grandes facetas da Humanidade moderna. E esta?... o Português como um «gene» não é fácil de apreender. Se calhar é o segredo dos genes para sobreviverem: não e deixarem apreender. Poder-se-ia dizer mesmo que não é «Português» quem quer...

Uma coisa há a dizer, seguramente: a questão da raça e das maldições que o conceito acarreta, desde logo a quem não pode deixar de a considerar como critério, são uma constante tão viva na identificação do Brasil, que nem um analista esforçado, como é José Carlos Reis, a pode evitar. Sem o saber, parece-me que o autor é um mendeliano, sempre a reparar em caracteres (origem, costumes) que vão reemergindo aqui e ali, sem obedecerem a «forma» ou evolução. Não admira, por isso, que um dos autores estudados, Oliveira Vianna, defendesse o constrangimento das «raças inferiores», nomeadamente os negros, num país multirracial a que ele pertencia por inteiro, sendo que o seu isolamento pessoal não era o de um misógeno, mas o de um erudito.

Um outro aspecto curioso é o de Bomfim, o qual, de simpatias socialistas libertárias, não é um utópico, num país onde não se pode passar muito tempo fechado. A Esquerda brasileira ignora-o desculpando-se com o seu tom apaixonado, o qual só o é, porque Bomfim é do melhor que o Pensamento do Séc.XX pode articular e a Inveja existe. A Esquerda brasileira ignorou-o porque Bomfim é o elo perdido entre Extrema-Esquerda e Extrema-Direita, a qual funcionou em muitos mais lados do que na América latina e que não existe porque os extremos se tocam, mas porque os extremos não se tocam, antes divergem dum mesmo ponto como a ponta de uma navalha corresponde à adaptação de um projéctil.

Esta obra de José Carlos Reis deixa, contudo, uma coisa bem clara: não há Brasil sem Portugal. Mesmo que Portugal desaparecesse, mesmo que a encosta ibérica, do extremo ocidental do arquipélago luso desaparecesse -- por exemplo vendida a Espanha -- ficaria qualquer coisa que não pertence a Portugal, o Português, género e Língua, o qual não é bom nem mau, mas que teve uma arte e um labor tais, que o tornaram uma das grandes facetas da Humanidade moderna. E esta?... o Português como um «gene» não é fácil de apreender. Se calhar é o segredo dos genes para sobreviverem: não e deixarem apreender. Poder-se-ia dizer mesmo que não é «Português» quem quer...

25.9.09

XXIX - (Re)Leituras - Inside Right: a Study of Conservantism, de Ian Gilmour, por André Bandeira

Este livro de Ian Gilmour, do Partido Conservador britânico dos anos oitenta, é um bom panfleto de divulgação e um ataque contra as ideologias em Política, sem cair no oportunismo a que se chama hoje, com esperteza saloia, pragmatismo. Ian Gilmour, Ministro da Defesa sob Edward Heath e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros sob Margaret Thatcher, de cuja orientação nunca gostou, pertencia à ala esquerda dos Conservadores, não era snob e realmente preocupava-se com quem não tinha trabalho ou dormia na rua.Mas achava que era conservando e defendendo o essencial de uma sociedade, que se tiravam as pessoas da rua,para não voltarem. O Partido Conservador de David Cameron vai vencer as eleições em Inglaterra, com um sabor a Gilmour. E nós teremos que enfrentar o Conde Andeiro sozinhos. A Inglaterra fez a primeira Revolução francesa, com Cromwell, cem anos antes de Paris, mas perpetuou-a na Restauração dos Orange/Hannover, só para depois, na primeira Guerra Mundial, ir destruir a primeira União Europeia que era o Império Austro-húngaro. Parece que a hipocrisia da Restauração dos Orange percebeu que uma cabeça decapitada não volta a usar colarinho e, desde aí, não se aceita nada de escorreito na Europa pelo que, à Europa só resta a violência e a mania, como aconteceu com os Jacobinos ou os Nazis. Ian Gilmour dá-nos o rol dos santos do Conservadorismo, tão diferentes entre si, como Peel, Salisbury, David Hume, Burke, Disraeli, Douglas-Home, os irmãos Chamberlain ou Churchill. Nenhum deles é Buda ou Maomé mas todos constroem uma Nação e lhe dão um sentido de comunidade, no uso ininterrupto da liberdade, sem os descarnamentos do liberalismo. É a Inglaterra dos homens como Gilmour que resiste a Hitler e Napoleão, porque esta é a Inglaterra que ama o Género Humano, a começar em casa. A Inglaterra liberal fez o seu pezinho na Rádio Berlim, com Oswald Mosley (todo o fascismo é um liberalismo em estado de excepção), e a Inglaterra trabalhista fê-lo na Rádio Moscovo, com Philby. Porém, Gilmour só nos dá um sistema filosófico de Pensamento, o de David Hume, citando a frase deste de que os filósofos deviam desconfiar dos seus próprios sistemas. Certo. Mas se o cepticismo não tiraniza como sistema, tiraniza como moda. O Deus dos franciscanos desfaz-se em subjectividade absoluta. O Deus dos jesuítas fecha-se numa agenda auto-suficiente. Em ambos descansa a mente, como quem, depois de caminhar na noite prêta, sabendo que há um precipício por ali, deita-se por pressentimento à beira dele. Esperando pela alvorada não basta dizer que não interessa para que lado se vai acordar, pois assim, ser de Esquerda seria o que é ser hoje de Esquerda, uma recreação snob, disciplinada ao fim com ímpetos totalitários. Alguma coisas não são relativas mesmo que seja muito difícil dizer quais são, sentados num sofá, a escrever. E a prova é de que nada sabemos mas não nos é dado o luxo de dizer que isso é tudo o que sabemos. Até quando votamos, ou não votamos, nós não podemos deixar de saber qualquer coisa. Não somos, nem o Sócrates de Platão, nem o de Erasmo. Antes de dizer «eu só sei que nada sei» e ir festejar nas redes sociais, temos a obrigação de nos desinocentar.Sempre sabemos alguma coisa, mesmo que nos tenhamos esquecido. Avançar significa ir ao lado de um barco, a «vante», mesmo que o barco não esteja apontado para a frente, como quando vai à bolina.O bom arrais não se esquece da navegação, mesmo que não saiba a posição, a todo o momento.

15.9.09

XXVIII- (Re)Leituras - Doctor Goebbels, His Life and Death, de Roger Manville e Heinrich Fraenkel, por André Bandeira

Este livro dos anos sessenta, escrito por esforçados biógrafos dos dirigentes da Alemanha nazi, releio-o mentalmente ao escutar a rádio, numa «estação de serviço» da Internet. A rádio faz suceder os nomes do PND, do PNR e do PPM, em música ambiente, dizendo que nenhum destes partidos forneceu qualquer programa para o respectivo tempo de antena. O que o livro diz, neste tempo de propaganda eleitoral, é que o Ministro da propaganda do Reich era um homem fascinante e sedutor, dotado de uma inteligência fora do vulgar. O grande salto profissional que o jovem propagandista do NSDAP deu, foi o de ser o campeão dos cartazes de rua, para campeão da rádio. Goebbels, grande orador, desenvolveu mesmo uma técnica, direi quase de cantor, de falar para grandes massas reunidas e, mesmo assim, falar bem para o microfone. E, pelo microfone, quase toda a população alemã o ouvia. A outra coisa desta biografia é a de que Goebbels não era um monstro nato. Goebbels poderia ter sido um artista, um produtor cinematográfico,um escritor, cultivando até quase ao fim da guerra a fantasia de que poderia emigrar para a América e desenvolver lá, num mercado que o reconheceria, os seus talentos. Porquê? Porque não contava com Nuremberga, porque o que sabia das atrocidades nazis, estava convencido que era igualado pelas atrocidades aliadas e porque a população alemã demonstrou um grau de apoio ao regime, muito elevado, até ao fim. Contudo, Goebbels e muito menos o maníaco Hitler, que organizaram mum espectáculo tão bem encenado, não souberam criar uma resistência alemã ao invasor, que, aliás, tinha raízes profundas na resistência a Napoleão. O regime nazi tinha uma natureza deslumbrada e infantil, primitiva e um complexo de inferioridade, nomeadamente em relação à «dream-factory» de Hollywood.Por outro lado,quanto a campeões na eficácia dos massacres, os Soviéticos ditaram a agenda da época, antes e depois do nazismo. E, agora, um elemento humano: Goebbels foi infeliz ao Amor, não porque lhe faltassem amores mas porque, sendo perfeitamente normal nesse capítulo (ao contrário de outros dirigentes nazis), não soube nem renunciar à mulher, a qual no fundo amava Hitler, nem renunciar a Hitler contra o qual não teve a coragem de dizer que a inspiração da arte é superior ao Poder. Assim, renunciou à actriz checa Lida Baarova,jovem infeliz que o teria certamente salvo da mistificação ariana.Num tempo em que não existe uma Hollywood da Internet, não pensemos que a briga pelo brilho do espectáculo, com todas as suas consequências, terminou. Quen o diga Goebbels.

6.9.09

II Master de Verão em Política do IDP

INSCRIÇÃO | PROGRAMA (pdf)

Anunciamos, com grande gosto, o II Master de Verão em Política do IDP a ter lugar em Lagos no fim de semana de 11, (jantar de abertura) 12 (dia todo) e 13 de Setembro (manhã) de 2009.

Será uma grande forma de concluir o Verão e de iniciar um novo ano de actividades.

Iremos actualizando a informação ao longo das próximas semanas.

Existem 60 vagas.

Valor de Inscrição: 120€.

Valor p/Associados IDP: 60€ (50% Desconto)

Inscrição inclui Alojamento (2 noites) + 2 Peq. Almoços + 2 Jantares no Suite Hotel Aqualuz Lagos ****

(n/incluídos os almoços de sábado e de domingo, 15€ /cada)

PATROCÍNIOS: Hotel AQUALUZ | Herdade do Rocim

O pagamento pode ser feito por transferência para o NIB 0035 0001 0003 1560 4303 6 CGD ou por cheque à ordem IDP enviado para nossa sede Av. Elias Garcia, nº10, 1º Esq. 1000-149 Lisboa

Informações sobre inscrições com o coordenador IDP do Algarve:

Paulo Rosário 96 3914392.

Palestrantes e Conferencistas por ordem de intervenção:

Fernando Nobre, Raquel Paradela Lopes, Adolfo Mesquita Nunes, Constança Martins da Cunha, Mendo Castro Henriques, Manuel Augusto de Almeida, Pedro Vaz, José Adelino Maltez, Rodrigo Moita de Deus, Rui Castro, Marta Rebelo, João Palmeiro, João Maria Condeixa, Gonçalo Ribeiro Teles, João Evangelista, Jack Soifer, Nuno Marques, Paulo Rosário, Frederico Brotas de Carvalho, Pedro Lomba, Pedro Matos, Henrique Raposo, Luísa Janeirinho, Ricardo Gomes da Silva, João Titta Maurício, Medina Carreira e D. Duarte de Bragança.

24.8.09

XXVII - (Re)leituras: a Encíclica Caritas in Veritate, de Benedito XVI, por André Bandeira

Esta Encíclica pretende dar a boa doutrina, para quem olha e lê o Vaticano (Umberto Bossi, Ministro nortista de Itália, parece que não, uma vez que entrou em colisão com o Vaticano quando se afogaram cerca de 70 imigrantes clandestinos ao largo da ilha de Lampedusa depois de andarem vários dias à deriva, sem que ninguém dos que passavam, os viesse socorrer).Há outros para quem o que o Vaticano diz, pouco interessa (no Norte de Itália, canta-se como hino o «Va Pensiero» de Verdi...pois eu digo «Non Va», que tropeça). Mas a «boa doutrina» desta Encíclica usa uma linguagem que, no tempo de Leão XIII, com a «Rerum Novarum», surtia efeito.Vejamos o estilo: a Rerum Novarum começa por alertar contra as ideias novas, no fim do Séc. XIX, mas acaba a ajudá-las a passar.É portanto, um sarcasmo bondoso. Já a Encíclica de Benedito XVI usa fórmulas metafóricas em que a linguagem é a do socialismo mas que podem ser interpretadas favoravelmente quer por comunistas, quer por fascistas, que se considerem honestamente cristãos.A linguagem , portanto, serve a muitos mas não satisfaz todos. É claro que Bento XVI não conhece as loucuras do socialismo que fazem uma mandatária para a juventude de um Partido Socialista declarar publicamente que detesta perder e prefere fazer batota a perder, ou que só come cerejas e uvas quando a criada (direi «técnica de superfície») lhes tira previamente os caroços e graínhas. Uma declaração assim, de uma jovem, pode muito bem significar a derrota de umas eleições, do mesmo modo como algumas afirmações da «boa doutrina» de Bento XVI podem, por incrível que pareça, salvar uma Encíclica assim tão doutoral, cheia de metáforas que nos deixam a dormir. Pego em duas: subrepticiamente, Bento XVI, critica o hinduísmo e a New Age pela sua estrutura mágica (p. 55). Estou de acordo: a magia existe e é um dos piores inimigos dos cristãos, o que significa que quando ela está associada a uma religião, não se deve ter medo de criticar esta última. Segundo: em Ciência, a «Grande Final» desta época parece desenrolar-se nas ciências do cérebro e, aí, só há duas alternativas (p. 74): ou tecnologia, ou valores. Estou de acordo também. Por mais pujante que seja a Ciência, mesmo a Ciência da Ciência da Ciência, espera aí que já me perdi e, como dizia o Tótó «não consigo dormir. Quando apago a luz, vejo os olhos da Consciência». Bom, apaguem a luz. São horas de dormir, com uma boa piada do Tótó.

17.8.09

Leiam isto!!

Uma grande chamada de atenção para o texto de João Gomes em

O amor nos tempos da blogosfera

O amor nos tempos da blogosfera

ROBERT MUSIL - UM HOMEM SEM QUALIDADES Parte 1

Primeira publicação in Portugueses, nº 8, 1989

ROBERT MUSIL - UM HOMEM SEM QUALIDADES

"Tenho para mim, que é mais importante escrever um bom livro do que governar um império. Aliás, é mais difícil."

Musil não será o mais conhecido romancista alemão do nosso século mas talvez seja o mais importante pelo que nos revela acerca dos destinos do indivíduo e da sociedade.

O sucesso literário de Robert Musil começou cedo, em 1906, com o seu romance "Os Tor mentos do Jovem Toerless" e sucessi vos artigos e obras de que se desta cam "Os Exaltados", "Três Mulheres", e "Vincenzo". Mas, para surpresa de todos, Musil decidiu abandonar o caminho convencional da literatura e empenhar-se num romance profético que compôs desde 1930 até à sua morte: "O Homem sem Qualidades".

Robert Musil nasceu em 6/11/1880 em Klagenfurt, de pais de origem checa e austríaca. Passou pela Academia Militar, cursou Engenharia Mecânica e Filosofia, sendo-lhe oferecida a cáte dra de Psicologia em Munique e Ber lim. Fundou ainda uma fábrica de tintas onde aplicou patentes suas. Entretanto, escrevia.

Engenheiro, doutor em Filosofia, capitão do exército austro-húngaro na 1.ª Grande Guerra, condecorado com o grau de Cavaleiro por feitos em combate, Conselheiro Federal em Viena entre 1920 e 1922, o nobre Robert von Musil a tudo renunciou, como se fosse louco, para ser apenas o Escritor, paupérrimo no final da sua vida, apenas ajudado por sua mulher Martha, e morrendo solitário em Ge nebra em 13 de Abril de 1942. Oito pessoas acompanharam o funeral daquele que fora o Mozart da Lite ratura.

Quem era Musil? Um asceta da arte? Um masoquista moral? Um aven tureiro do espírito? Um equivocado na profissão? O que o terá conduzido a tanto desprezar as comodidades da vida, o prestígio social, e o sucesso artístico até atingir a solidão da poe sia? Porque acreditou que fosse esse o seu destino?

Seria por desprezar a vida e o corpo? De modo algum, pois que até à sua morte por apoplexia, Musil sem pre praticou uma hora de ginástica por dia; sentia-se um descobridor. Seria por espírito de utopia e de revolta contra a sociedade? Pelo contrário, porque sempre teve uma profunda compreensão da história da sua pátria e do mundo. O certo é que a par do descobridor e do pensador havia um irmão melancólico de Dostoievsky que só agia movido pelo sofrimento e espi caçado pelo dever.